Queremos educação para a democracia?

Marina Murphy Diniz

Professora de Sociologia na Rede Pública do Estado do Maranhão, formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), especialista em Impactos da Violência na Escola pela Universidade Aberta do Brasil (UAB)/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Email: murphymarina@gmail.com

INTRODUÇÃO

Vivemos tempos sombrios no Brasil. Os tempos sombrios são referência direta à Hannah Arendt, mulher, filósofa e judia, que escreve em meio aos horrores do nazismo, da incompreensão do outro, como um ser igual, em tempos que o espaço público foi desertificado pela retirada para o mundo privado. A história, aqui, não se repete, mas resgata práticas assustadoramente semelhantes às que levaram toda uma nação a um estado de desagregação e alienação de si inimagináveis até então.

Em um país profundamente autoritário como o Brasil, não podemos fechar os olhos à polarização política, ao crescente discurso de intolerância ao pensamento progressista e, em particular, às minorias. Ao descrever a invisibilidade do “outro” no discurso colonizador, Boaventura de Souza Santos nos apresenta o conceito de linha abissal (SANTOS, 2007, p. 71), uma fronteira que não permite que o colonizador veja o colonizado como um sujeito detentor de saber legítimo. O crescente discurso de intolerância autoritário e conservador (CHAUÍ, 2017) produz essa invisibilização do pensamento do “outro”, que reforça o discurso de manutenção do status quo.

O objetivo deste artigo não é reforçar o pessimismo existente em nossa sociedade, mas sim fazer uma proposição reflexiva a respeito das práticas intra-escolares com base em normas sociais de cunho autoritário e excludente. A educação para democracia, enquanto empoderadora das classes baixas, formadora de governantes e governados, fomentadora da ocupação do espaço público, lugar de igualdade, palavra e ação, vem como um contraponto às estruturas autoritárias, propondo sua revisão desde o chão da escola até as relações da sociedade mais abrangente. Mas a escola está preparada para isso? Ou melhor dizendo: os agentes escolares desejam rever seus comportamentos?

AUTORITARISMO E VIOLÊNCIA COMO NORMAS CULTURAIS

Para pensar no paradigma brasileiro, a discussão sobre as bases de uma mentalidade autoritária no país será utilizada como ponto de partida. Não é o objetivo, aqui, esgotar o assunto, mas apresentar alguns elementos que permitam a reflexão quanto à estrutura autoritária das relações entre os sujeitos e dos sujeitos com as instituições sociais a partir da estrutura do autoritarismo.

O disparador dessa reflexão sobre a mente autoritária se iniciará no pensamento arendtiano sobre a sociedade moderna. Hannah Arendt, a fim de compreender como a humanidade foi capaz de produzir os horrores da desagregação social que tiveram um de seus pontos mais emblemáticos a ascensão do nazismo e o holocausto, procurou a essência da condição humana, a fim de dar sentido à vida presente, a fim de dar uma luz para as ações humanas em tempos tão sombrios. No nosso tempo, tudo o que precisamos é de sentido para as ações, já que tudo parece tão vazio de significado político.

Para isso, Arendt (2010) volta à Antiguidade Grega a fim de analisar as categorias atenienses sobre a vida social, para compreender a origem das ideias modernas sobre esses conceitos. A autora define, em primeiro lugar, o que é “público” e o que é “privado”: o público é o mundo comum, que os iguais compartilham, enquanto o privado é o universo particular, caracterizado, a partir da sociedade grega, como o lugar da casa. A característica fundamental do espaço público é ser lugar de diálogo e igualdade, no qual não há espaço para a coerção mediante imposição de força, mas convencimento do “outro” por meio de argumentos, da palavra. Já o espaço privado, o lugar da casa, é marcado pela desigualdade e, em função disso, pela violência, pois cabe ao paterfamilias a decisão do destino de todos os outros membros daquele grupo familiar, que devem obedecer a ele. Nesse contexto, não há possibilidade de argumentação: as decisões são impostas pela coerção, que é, necessariamente, violenta.

Ainda que essa caracterização do espaço familiar não corresponda à totalidade dos arranjos familiares na contemporaneidade, ela é importante para pensarmos como se fundamenta a ideia de lugar público e privado, e como as relações sociais se estabelecem a partir desse paradigma. O lugar público, político por essência, não pode abarcar a violência, a intolerância, a desigualdade: esses são atributos contrários à noção de igualdade, de negociação, de ação arendtianos. Nas sociedades modernas, entretanto, os ideais de palavra e ação (atributos necessários para atuação no espaço público) foram subvertidos pela imposição das vontades daqueles que possuem mais poder na sociedade, seja esse poder econômico, político ou social.

As diferentes dimensões da desigualdade social, por sua vez, expõem grupos populacionais a diferentes oportunidades sociais e, consequentemente, maiores e menores oportunidades de inserção política. A desagregação do ideal de espaço público (ou a impossibilidade de todos os grupos sociais de ocupá-lo) implica no que Arendt chama de social, uma esfera comum, mas não política, em que não há público e as regras do mundo privado são aquelas que dão a forma às relações sociais. A violência é grande característica do mundo privado, como vimos, por estar associada a uma forte desigualdade entre seus membros. Nesse plano do social, a violência, a imposição, é largamente utilizada como uma forma de relacionar-se. Assim, as relações sociais são mediadas pelo paradigma da violência, da coerção.

Segundo Kurg et al. (apud ASSIS, 2010, p. 42), um dos principais fatores sociais que contribuem para a violência são as “normas culturais que apoiam a violência como uma forma aceitável para solucionar conflitos”. Dessa maneira, a socialização[1] dos indivíduos que nascem nessa sociedade é, inevitavelmente, baseada na violência. Esta se apresenta não apenas como uma maneira de resolver conflitos, mas, muitas vezes, a única forma de atuar no meio de outros. O impacto na formação da identidade de crianças e jovens é inegável, tendo em vista que aprendem, desde muito cedo, que a violência é parte “normal” do cotidiano. Como não poderia deixar de ser, as relações interpessoais e comunitárias corroboram todo esse contexto em que a violência é um meio relacional do indivíduo consigo mesmo e para com o mundo.

De acordo com Marilena Chauí, a sociedade brasileira é estruturalmente violenta – ou seja, não estamos acostumados com uma violência pontual, mas com o uso da violência no cotidiano para “pacificar” conflitos. Como diz a filósofa em entrevista (CHAUÍ, 2017) ao professor Juvenal Saviani Filho:

Então nós temos a consagração, da maneira menos retórica possível, da violência estrutural da sociedade brasileira. Não uma violência pontual, de modo que possamos falar em “ondas de violência”. Não. Há uma violência estruturante. É a estruturação violenta de uma sociedade hierárquica, vertical, oligárquica, conservadora, que defende os privilégios contra qualquer forma de direitos […] A noção de crise está identificada por essa classe com a ideia de desordem e perigo. Ora, diante da desordem e do perigo, o que é que se pede? Repressão. Cada vez que há uma luta por direitos contra privilégios, essa luta é vista como violenta e precisa ser reprimida. Há, portanto, uma inversão ideológica fantástica no Brasil: a violência é vista como ordem.

A violência, então, estrutura a relação entre os indivíduos e entre as classes sociais, sendo reflexo de relações historicamente desiguais entre diferentes setores da sociedade, em que a violência é usada como uma forma de apagamento, pelas elites, das reivindicações dos setores à margem da cidadania no Brasil, a fim de defender seus privilégios, avessa a qualquer expansão de direitos. É nesse contexto que se reforçam os discursos reacionários e fascistas que infelizmente temos visto obscurecendo cenários políticos e sociais.

Sem dúvida que essa violência estrutural, disseminada pela sociedade, também se apresenta nos ambientes escolares. Um traço específico da violência é o comportamento autoritário, derivado, justamente, das formas de se relacionar do meio privado: o patherfamilias não pede, não discute as decisões do ambiente doméstico com os demais membros da casa: ele manda, impõe suas decisões. Em uma sociedade violenta, a imposição, ou o autoritarismo, é uma característica marcante das relações de poder, que se reflete na escola.

Quando a escola reproduz as estruturas de opressão social contra seus membros, ela está praticando a violência. Ao se colocar de uma maneira autoritária, diretores, professores e funcionários reproduzem a imposição autoritária característica da violência estrutural, que oprime os estudantes e privilegia aqueles que estão mais preparados para corresponder às expectativas sociais do corpo escolar.

É o que Patto (2000) mostra em seu estudo, A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia, ao analisar o caso de três estudantes que haviam repetido o ano na primeira série do ensino fundamental. Estigmatizados pelas professoras e pelos membros da instituição escolar, as crianças sofriam diariamente diferentes violências, que iam desde a estereotipação como alunos incapazes (burros) até a atribuição de doenças mentais às crianças, além de um tratamento excludente em função da classe social de origem dos estudantes (um dos alunos era constantemente repreendido porque vinha sujo, na visão das professoras, o que apenas servia para aumentar sua sensação de não pertencimento àquele espaço). No estudo de Patto é possível perceber o quanto as diferentes formas de violência perpetradas pela escola ocultam as qualidades daqueles alunos, que acabariam por evadir definitivamente da escola. Num estudo posterior foi constatado que apenas uma das quatro crianças conseguiu terminar a escolarização básica, ainda que isso não tivesse imprimido qualquer alteração em sua condição socioeconômica.

Neste ponto percebemos o impacto e a necessidade de reflexão, como educadores e educadoras, a respeito da violência simbólica, e da violência da instituição escola contra os alunos. De acordo com Bourdieu e Passeron (2014, pp. 25-26), a violência simbólica é a imposição, na ação pedagógica, de um conjunto de significados como legítimos, ocultando uma relação de forças entre diferentes classes sociais. Os bens simbólicos tidos como os legítimos correspondem aos da classe dominante, que os impõe às classes dominadas, com menor poder na sociedade (ou seja, que detém menos capital econômico, cultural e social). A escola, como produtora da violência simbólica, camufla essas relações entre as classes e os diferentes significantes e significados, dissimulando uma relação social de forças que se traduz na ação pedagógica cotidiana da escola. Dessa forma, impõe à sua clientela um conjunto de padrões e valores da classe dominante, que não são o que aqueles alunos compartilham (em sua maioria), reproduzindo as condições sociais de dominação simbólica.

Além disso, Bourdieu mostra que a escola não é produtora de mudanças sociais, como muitos acreditam, mas sim é reprodutora das relações sociais, constituindo um microcosmos das relações de poder e dominação presentes na sociedade (sendo a violência simbólica um de seus mecanismos de reprodução da dominação social).

É possível transpormos a análise de Bourdieu para a realidade educacional brasileira, tendo em vista que, conforme mostra Abramovay (2008, p. 2):

[a escola] exclui os seus alunos, não respeita as diferenças, é elitista, baseada em um modelo de escola que durante muitos anos atendeu a elite brasileira. Além de ser excludente ela, muitas vezes, não respeita a criança e o jovem, expulsando-os direta ou indiretamente do seu espaço.

Essa expulsão direta ou indireta é produto, justamente, da violência simbólica. A universalização do ensino básico no Brasil é relativamente recente, sendo a escola uma instituição que historicamente serviu aos interesses da elite, atendendo apenas aos alunos originários das classes mais abastadas. Quando o ensino básico se torna um direito de todos, a expansão do ensino atende a mais pessoas, mas também exclui mais, em função do caráter elitista daqueles que compõe a escola. Os alunos com maior sucesso escolar são aqueles que conseguem, por diferentes motivos, corresponder mais adequadamente às expectativas de classe da instituição, por deter mais e saber manipular de melhor maneira o capital social, simbólico e econômico.

Abramovay também mostra que a escola tem dificuldade de entender o jovem e os marcadores culturais que carrega, rechaçando símbolos e comportamentos que não compreende, estigmatizando os alunos. Ao impor um conjunto de regras de maneira autoritária, sem participação dos alunos ou negociação com eles, estabelece uma hierarquia rígida e sem sentido, que apenas aumenta os conflitos no ambiente escolar, derivados da violência simbólica. Dessa forma, a violência passa a ser um “recurso sistemático para a superação dos problemas” (ABRAMOVAY, 2008, p. 5).

EDUCAÇÃO PARA DEMOCRACIA E O AUTORITARISMO NA ESCOLA

A reprodução das relações sociais no âmbito escolar pode ser um impeditivo para a construção de relações mais democráticas nesse meio. Como vimos até aqui, estamos em uma sociedade violenta e altamente excludente, em que a escola mais faz para perpetuar as relações de poder sociais que para desconstruí-las e ser espaço de emancipação dos alunos.

Apesar dessa perspectiva, a princípio, pessimista, também não se pode dizer que estejamos todos satisfeitos com essa situação: são diversas as ações em curso em todos os estados brasileiros que visam fomentar uma democratização do ambiente escolar e uma mudança social mais ampla, a fim de construir uma sociedade mais participativa e mudar a cultura política do país.

Nesse sentido, a educação para democracia se constitui como um conceito que dá sustentação a essas ações. Ao falar de educação para democracia, não se está falando de um conceito unívoco. Como mostra Rocha et al. (2017, pp. 3-4), são diferentes as definições do que é a educação para a democracia, mas podemos dizer que há uma dimensão comum entre elas, que se constitui de ações que envolvem conhecimentos, valores, práticas e habilidades dos indivíduos a fim de fortalecer o espaço público na sociedade, empoderando os indivíduos, a fim que todos sejam agentes políticos e se vejam como tal.

Segundo Benevides (1996), citando Noberto Bobbio, a apatia dos cidadãos compromete o futuro para a democracia. Em referência a John Dewey, a autora também mostra que a democracia não é apenas um sistema de governo em que a maioria decide, mas também que desenvolve, em todos os cidadãos, a capacidade de refletir, participar, elaborar e aplicar as políticas públicas, sendo capazes também de avaliar os resultados dessas políticas. Não se trata aqui de puro partidarismo político, mas de um compromisso com o espaço público em que os cidadãos se envolvem com a política como um meio para gerenciar a vida em comum, solucionar conflitos e buscar pelo bem comum.

Assim, de acordo com Benevides, a educação para a democracia possui duas dimensões: uma da formação dos valores republicanos e democráticos nos indivíduos, e a outra na preparação para a tomada de decisões políticas. É a educação que forma governantes e governados, indistintamente — e não apenas alguns para “mandarem” e outros tantos para “obedecerem” cegamente.

Embora a educação para democracia e os valores democráticos sejam amplamente citados nas escolas, nos projetos político-pedagógicos, nos planos municipais/estaduais/federal de Educação, pouco vemos uma real disposição de aplicar os princípios democráticos no cotidiano escolar.

Como visto, educação para a democracia não é somente dar uma aula expositiva sobre democracia. É implementar os princípios democráticos no cotidiano escolar, na relação professor-aluno, escola-aluno, escola-comunidade. Aí está, talvez, a maior barreira na educação para democracia: gostamos de dizer que somos democráticos, mas nossas práticas são autoritárias. O “nós” aqui visa a fazer o mea culpa de não responsabilizar somente o “outro”, mas refletir sobre “nós” enquanto nação, comunidade cultural que detém, como visto, um conjunto de práticas, saberes e valores em comum, que estão profundamente arraigados em uma prática autoritária.

Os períodos de autoritarismo no Brasil foram longos e deixaram marcas profundas nas relações interpessoais do país. Somos um povo de práticas autoritárias, e a educação para democracia vem desconstruir essas práticas. É possível dizer, com base nas trocas de experiências entre os professores participantes do Missão Pedagógica 2017, que essa é a fonte da grande resistência que muitos de nós encontramos na aplicação de nossos projetos: é difícil mudar. E quando a proposta de mudança questiona as práticas tradicionais, ela pode ser mal lida como um questionamento simples da autoridade constituída em uma determinada instituição escolar, quando na verdade o que queremos é proporcionar uma vivência democrática.

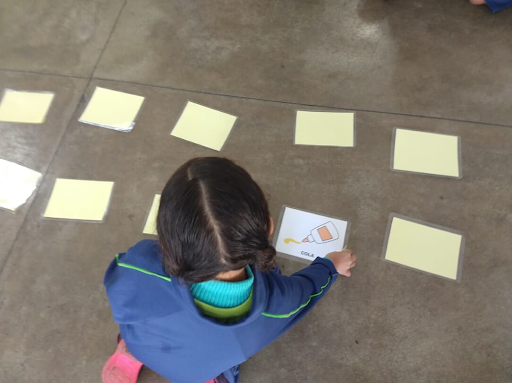

Essa vivência é, por exemplo, ouvir os alunos — aqueles que se encontram no lugar “mais baixo” da hierarquia escolar — e realmente levar em conta seus anseios e suas propostas de mudança na escola. Isso não significa que a escola seria “comandada” pelos alunos — afinal, muitas vezes num primeiro contato com essa proposta de participação ativa aparecem sugestões como “sorvete de merenda toda semana”, que poderiam não ter um impacto tão positivo na vida dos alunos, mas que merecem ser discutidas com maturidade — mas sim que sua participação na tomada de decisões seria efetiva.

O exemplo do sorvete na merenda, inclusive, poderia ser um bom ponto de partida para a construção de uma prática democrática. Os alunos poderiam discutir entre si essa proposta, pensando na pertinência e relevância, assim como os professores e gestores também poderiam refletir sobre o porquê da insatisfação dos alunos com a merenda que têm atualmente. Dessa discussão poderia derivar todo um debate interdisciplinar, em que aparecessem temas como uma alimentação saudável, sobre os hábitos alimentares em geral, assim como esclarecer questões relativas ao financiamento da merenda — se a escola comprasse apenas sorvete, quantas vezes por semana seria realmente viável consumi-lo com os recursos existentes? Quais outros produtos seriam preteridos para a aquisição de sorvete? Como se faz o estoque desse produto, como os funcionários fariam para distribuí-lo, depois para limpar os recipientes usados? Como seriam decididos os sabores, quem teria prioridade na fila?

A partir dessa discussão hipotética os alunos poderiam entrar em contato com novos conhecimentos sobre outras áreas da administração escolar que, em geral, estão alheios. Poderiam, inclusive, assumir novas responsabilidades, talvez refletindo melhor sobre as propostas ou referendando suas posições iniciais. Seria uma oportunidade para que negociassem entre si, discutissem orçamento, distribuição, equidade, justiça — seria uma excelente oportunidade de desenvolver sua autonomia, nos moldes propostos por Paulo Freire (2003) de uma educação emancipadora.

Mas o que nós, escola, fazemos quando os alunos propõem tomar sorvete na merenda? Simplesmente dizemos: não.

O que fazemos quando os alunos propõem escutar música no intervalo com a caixa de som da escola? Dizemos: não: vão estragar a caixa de som.

O que fazemos quando os alunos pedem um modelo de aula diferente? Dizemos: não. Eles que não sabem valorizar uma boa aula expositiva.

Estamos constantemente dizendo “não” para nossos alunos. O cotidiano escolar parece ser um esforço contínuo e orquestrado de proibições: não pode entrar sem o uniforme padrão; não pode vir de chinelo; não pode ficar na sala de aula se esquecer o livro; não pode entrar na escola quando se atrasar; não pode repetir a merenda; não pode opinar na aula; não pode riscar as cadeiras; não pode escrever nas mesas; não pode falar durante a aula; não pode questionar nada. Não pode participar. Espera-se que o aluno seja sujeito passivo, receba conhecimento, permaneça sentado (de preferência sem querer tomar água e ir ao banheiro, afinal, os quinze minutos de intervalo são suficientes para pegar a fila do banheiro, a fila da merenda, socializar e descansar a cabeça) e saia da escola tendo aprendido tudo o que lhe foi exposto. Espera-se que o aluno obedeça. Espera-se que os professores mandem nos alunos, mas obedeçam a seus “gestores”. Espera-se que os “gestores” mandem em todo mundo, mas obedeçam às secretarias de educação. Espera-se sempre obediência, e nunca participação.

Daí a pergunta: realmente queremos educação para democracia? Ou estamos presos a um discurso socialmente aceito, mas pouco compreendido e altamente contrário às nossas práticas?

CONCLUSÃO

Procurou-se, neste texto, apresentar, em linhas gerais, aspectos que relacionassem às práticas autoritárias da cultura brasileira e a resistência à implementação da educação para democracia no ambiente escolar. Foi realizada uma breve discussão a respeito dos aspectos formativos da sociedade moderna, com base na concepção de Hannah Arendt sobre a formação do espaço público, do âmbito privado e do social, para, enfim, refletir sobre como a violência é característica da nossa sociedade em detrimento do fortalecimento do espaço público. Disso decorrem as normas culturais que colocam a violência como um meio legítimo de resolver problemas, estruturante das relações sociais e profundamente enraizada em nossas práticas.

No ambiente escolar, as práticas violentas estão associadas à reprodução de parâmetros da sociedade abrangente, assim como da exclusão sistemática de alunos por meio da violência simbólica. O autoritarismo se coloca presente por meio dessa violência e da necessidade de constranger, física e psicologicamente os alunos, a fim de que se encaixem em um determinado conjunto de regras para que sejam aceitos — saber portar-se, vestir-se, falar, comportar-se, sentar-se, não questionar da forma como é esperado pelos membros da instituição escolar.

A educação para democracia vem, nesse contexto, com uma proposta que desestrutura as hierarquias autoritárias, propondo participação nas decisões daqueles de quem se espera apenas da obediência. Dessa forma, o questionamento proposto é uma reflexão individual e coletiva de todos os agentes envolvidos com a educação, de que se nós — enquanto comunidade escolar — estamos preparados para a educação para a democracia. A compreensão da raiz autoritária e de nossas próprias práticas contraditórias ao ideário democrático pode nos dar pistas de como podemos superar uma socialização baseada na violência e na imposição, reformulando os nossos próprios pressupostos, a partir do que será possível uma real educação para democracia.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Miriam. Escola e violências. Revista Observare, v. 4, out. 2008. (Revista do Observatório Interdisciplinar de Segurança Pública do Território) Disponível em: <http://www.observatorioseguranca.org/revista/Vol%204/textos%20v4/textos%20v4.doc>. Acesso em: 3 jun. 2017

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução: Roberto Raposo. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

ASSIS, Simone G. de (Org.). Impactos da violência na escola: um diálogo com professores. Rio de Janeiro: Ministério da Educação/FIOCRUZ, 2010.

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Educação para a democracia. Lua Nova, São Paulo, n. 38, pp. 223-237, dez. 1996. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451996000200011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 jun. 2018.

BERGER, P.; BERGER, B. Socialização: como ser um membro da sociedade. In: FORACCHI, M. L.; MARTINS, J. S. Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro: LTC, 1977. p. 200-214.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.

CHAUÍ, Marilena. Marilena Chauí: depoimento. Entrevistadores: Juvenal Saviani Filho. Revista Cult. Disponível em: <https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Sociedade-brasileira-violencia-e-autoritarismo-por-todos-os-lados/4/35548>. Acesso em: 5 jun. 2018.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 28. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000.

ROCHA, Hérycka S. N. da; OLIVEIRA, Maria A. G. de; RODRIGUES, Raquel B. Educar para democracia. Programa Missão Pedagógica. Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Brasília, mar., 2017.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo , n. 79, pp. 71-94, nov. 2007 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002007000300004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 6 Jun. 2018.

[1] O conceito de socialização aqui é usado para descrever o processo de entrada na sociedade, em que o indivíduo aprende as regras sociais por meio do contato com outros, encaixando-se nas expectativas sociais correspondentes. Berger, P.; Berger, B. Socialização: como ser um membro da sociedade. In: FORACCHI, M. L. e MARTINS, J. S. Sociologia e sociedade. RJ: LTC, 1977. pp. 200-214.

DINIZ, Marina Murphy. Revista Brasileira de Educação Básica, Belo Horizonte – online, Vol. 2, Número Especial Educação e Democracia, outubro, 2018, ISSN 2526-1126. Disponível em: <link>. Acesso em: XX(dia) XXX(mês). XXXX(ano).

Crédito da imagem destacada: Tirinhas Armandinho